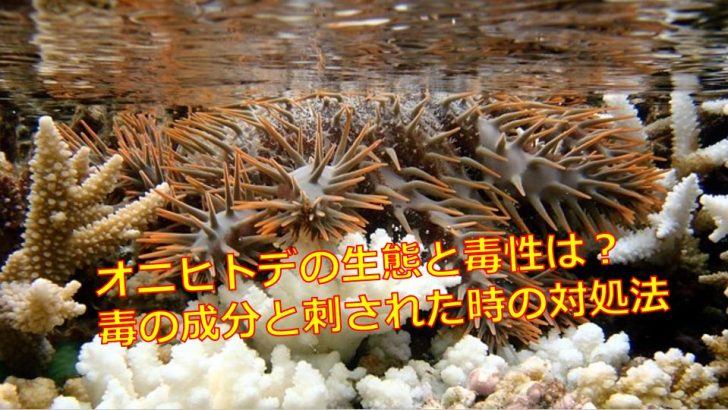

オニヒトデは近年の大量発生による、サンゴの食害が問題視されている大型のヒトデですね。

その体は毒のある棘に覆われており、毒性が強いので刺されると危険です。

ここではオニヒトデの生態や毒性、刺された時の対処法などについてご紹介します。

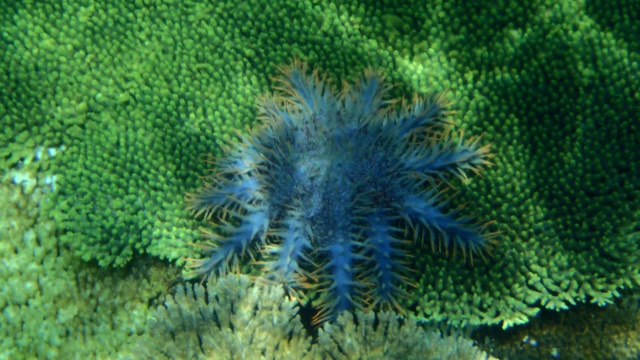

オニヒトデの特徴・生態

オニヒトデはアカヒトデ目オニヒトデ科に属するヒトデの1種です。

直径30cmほどの大型のヒトデで、中には直径60cmにまで達する個体もいます。

腕の数は10~20本と個体によってばらつきが大きく、全身が毒を持つ棘に覆われています。

体色は灰色、オレンジ色、青紫色など様々な個体が見られますが、棘の色は赤色の個体が多いです。

オニヒトデはインド洋から太平洋にかけて幅広く分布しており、国内では伊豆諸島や沖縄県の周辺海域など温暖な海で見ることが可能です。

サンゴ礁に生息し成体はサンゴを主食としていますが、幼生期は逆にサンゴに捕食されているので、互いに天敵の関係にあります。

普通はミドリイシなどの成長が早いサンゴを好むため、サンゴ礁の多様化に貢献していると考えられています。

しかし、近年では大量発生した際に、あらゆる種類のサンゴを食べつくしてしまうことが問題視されています。

産卵期は6~8月頃で、水温が高くなると繁殖活動を行うので、詳しい時期は地域によって異なります。

早い個体であれば約2年で性成熟し、寿命は7~8年ほどです。

オニヒトデの毒性・毒の成分

Sponsored Link

オニヒトデの刺毒の成分はタンパク質性の毒素です。

刺された場合、患部が腫れて激しい痛みが生じ、重症化するとアナフィラキシーショックにより危険な状態になる可能性もあります。

この毒はオニヒトデが死んだ後もしばらくは残るので、死骸に気付かず接触してしまうと危険です。

また、オニヒトデはヒトデ類に共通して見られるサポニンという毒素も体内に持っていますが、刺毒とは関連していません。

オニヒトデに刺された時の対処法

オニヒトデに刺された場合、かなり痛みますが落ち着いて速やかに海中から陸や船に上がりましょう。

応急手当としては、まず患部を洗い清潔にして細菌などによる2次感染を予防します。

この時、刺された患部に棘が残っていた時は、ピンセットなどで取り除いてください。

オニヒトデの棘は脆くて折れやすいので、肌に突き刺さったまま残存していることも珍しくありません。

次に、患部の周辺を圧迫して毒をなるべく絞り出します。

この時、毒ヘビや蜂に刺された時に用いられる、ポイズンリムーバーと呼ばれる応急器具を使用すると効果的です。

ポイズンリムーバーは毒を持つ海洋生物に刺されたり、噛みつかれた時の応急処置に便利なので、海のレジャー時などには携帯することを推奨します。

さらに、火傷をしない程度の熱いお湯に患部を浸します。

45℃程度のお湯にしばらく浸けておくと、痛みはかなり和らぐはずです。

お湯に患部を浸ける理由は、オニヒトデの刺毒はタンパク質に由来する毒素だからです。

タンパク質性の毒素は熱に弱く加熱すると変質し、毒としての機能を失います。

応急処置が済んだら、医療機関で診察を受けてください。

痛みが引いたとしても、オニヒトデの棘は折れやすく体内に残っている場合もあるので、医師に診てもらった方が安全です。

まとめ

・オニヒトデは直径30cmほどの大型のヒトデで、中には直径60cmにまで達する個体もいる

・オニヒトデの刺毒の成分はタンパク質性の毒素で重症化するとアナフィラキシーショックにより危険な状態になることも

・オニヒトデの棘は折れやすく体内に残っている場合もあるので医師に診てもらった方が安全

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

Sponsored Link

海の幸好きの方にシェアしてこの情報を届けませんか?

記事が参考になったという方は

FBなどで「いいね!」もお願いします^^!